-

梁南山

(涟源钢铁集团有限公司)

摘 要 对近年来涟钢炼铁技术的进步作了总结。涟钢高炉从炉况的频繁波动逐步实现了长周期稳定顺行,关键在于认识到高炉稳定顺行是一个复杂的系统工程,认为高炉稳定顺行的基础更多地来自于“全流程的系统协同”。今后应继续以高炉稳定顺行为中心,系统协同,进一步抓好焦炭和烧结矿质量的稳定,同时强化高炉的标准化作业,减少因操作造成的炉况波动

关键词 高炼 炼铁 原料

2015-2018年,涟钢高炉从炉况的频繁波动逐步实现了长周期稳定顺行。本文从高炉炉况、长寿操作及原料等方面,回顾了这一时期涟钢炼铁所取得技术进步,并对高炉进一步长期稳定顺行的相关问题进行了探讨。

1 生产概况

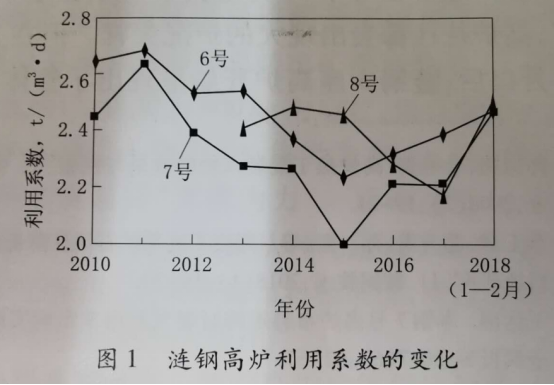

涟钢炼铁现有3座高炉(6号2200m3、7号3200m3.8号2800 m3),分别于2003年12月4日2009年10月7日、2013年3月23日建成投产。在高炉投产的最初几年,都曾取得过较好的技术经济指标,但之后特别是7、8号高炉,都经历过较长期炉况波动,技术经济指标在同类高炉中处于落后状态。

2015年,可以说是涟钢炼铁生产的历史最低点(如图1所示)。近年来,通过不断优化炉料结构、提高原燃料质量、加大技术改造投入和抓好高炉操作等, 2017年下半年以后,高炉整体开始呈现出了长周期稳定顺行的势头,技术经济指标明显改善。

2 取得的主要进步

2.1 炉况稳定顺行得到初步实现

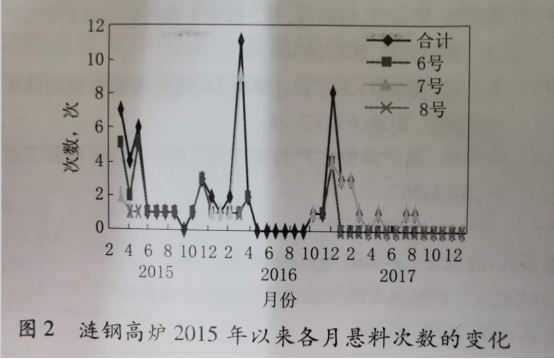

综观涟钢高炉生产史,一般来讲,在高炉开炉最初的3年,能保持较好的炉况并创造良好的技术经济指标,之后则往往很难保持住全年炉况的稳定顺行。此外,通常在每年11月至次年4月之间的低温季节,高炉往往都会出现大的炉况失常。但在2017年7月以后,涟钢3座高炉开始呈现出了整体长周期稳定顺行的势头。高妒悬坐料次数大幅降低(如图2所示),并首次实现了低温季节3座高炉的同时稳定顺行。

为了实现高妒的整体稳定顺行,主要采取了以下措施:

(1)强化管理,如成立铁前技术办公室,制订《铁前系统关键工序质量控制管理办法》《涟钢配煤配矿管理制度》《铁前系统预警管理办法》《铁前外围保障相关规定》等相关管理文件,调整分配机制,对影响高炉整体稳定顺行的单位从重考核,最高可达10万元/次。

(2)对一些影响高炉顺行的关键设备进行了改造,如7号高炉更换8.9、10段所有的冷却壁及2块已损坏的铜冷却壁,6、7号高炉槽下振动筛改为新型复频环保筛,8号高炉半圆形溜槽改为矩形溜槽。

(3)学习马钢长周期稳定顺行的经验,推行高炉体检制度,经多次调整与完善,业已形成了一套能够对高炉炉况变化作出及时准确反应的制度与机制,并逐步推广到了焦炉、烧结机等铁前其他工序。

2.2 铁前成本与行业差距大幅缩小

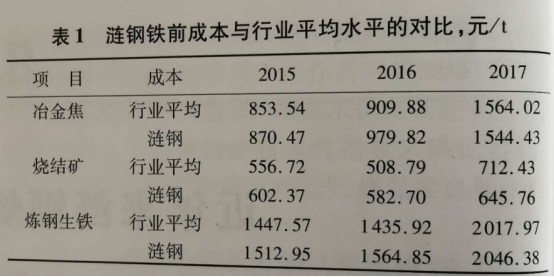

2017以来,涟钢加大了成本攻关的力度,铁前成本与行业的差距大幅缩小(见表1)。

涟钢铁前成本攻关措施主要有:

(1)以每周六的铁前成本攻关会为平台,深入开展降低铁前成本的相关工作。

(2)从追求局部成本转向追求系统成本,对一些不计成本的质量要求,或者片面地追求局部成本的思想与观念进行了纠正。

(3)加强铁前大宗原燃料的性价比研究,优化配煤配矿结构,降低配煤配矿成本。

(4)在保证烧结矿质量的前提下,加大FMG粉的使用力度,后又提高了高品位卡粉、进口精粉的比例,推广使用低硫无烟煤替代焦粉。

2.3 入炉原料质量得到改善

主要表现在:

①高炉入炉品位提高,渣铁比降低。入炉品位从2015年的57.27%提高到2017年的57.97%,最高月份的品位达到了58.36%。随着入炉品位的提高,渣铁比也明显降低,从2015年的370.94 kg/t降低到2017年的329.37 kg/t。

2烧结矿转鼓强度大幅提高,筛分指数显著降低。转鼓强度从2015年的76.23%提高到2017年的77.64% ,筛分指数从2015年的5.0%降低到2017年的3.09%。

③焦炭热强度得到一定提高。2015年涟钢4.3m焦炉,6m焦炉、5.5m焦炉三条产线的焦炭CSR分别为66.06%、67.08% 、69.60% , CRI分别26.64%、25.73%,、25.00% , 2017年CSR分别66.56%,67,85%,70. 85%, CRI分别为23.25%22.54% ,20.79% ,特别是为涟钢3200 m高炉提供焦炭的5.5m焦炉的焦炭热强度得到了显著改善。

主要措施:

(1)提高球团矿配比,从2015年的4%左右提高到2017年7月的8%以上,在2018年2月更是高达14.72% ,此外停止使用大宝块、海南块等高硅低品位块矿。

(2)严格控制烧结配重,将烧结矿碱度从1.85提高到了1.95以上,生石灰用量由45 kg/t提高到65kg/t以上,利废物使用量由110kg/t降低到60kg/t以下,同时提高料层厚度。

(3)大力加强配煤的稳定性,焦肥煤配比由50%提高到60%左右,炼焦煤细度由71%提高到72.5%左右,炼焦煤水分由11.5%降到10.5%左右,减少加热煤气倒换,强化焦炉工艺及加热参数的控制等。

2.4 6号高炉长寿取得良好经验

6号高炉为国内首座采用EPC总承包建设的大型高炉,一代炉役寿命14年零2个多月(无中修),单位炉容产铁量12509.7t/m3,创造了国内同类高炉长寿的先进水平。特别是炉役末期,在冷却壁水管大量破损的条件下,仍维持了2.2以上的较高利用系数。从停炉后的炉内情况来看,铜冷却壁壁体都保持得比较好,铜冷却壁内侧的燕尾槽仍保留得比较完整,铸铁冷却壁的整体破损程度尚不严重,炉缸侵蚀最严重之处的炭砖残存厚度有120mm。

6号高炉业已取得的长寿业绩无疑为未来高炉的设计、施工、操作、维护等提供了良好的可供借鉴的宝贵经验。特别炉役末期,在保持高炉安全运行的条件下,仍然维持了炉况的长期稳定顺行及较高的生产水平。其主要经验:

(1)制订周密的护炉方案及护炉参数预警体系。

(2)加强炉壳及炉衬温度监控,针对热流强度相对较高的炉缸部位陆续增设了52个测温热电偶,并增加了炉缸温度监测系统。

(3)强化高炉局部冷却,高炉软水总流量维持在3900 m3/h以上,末期水量达到4450m3/h左右,对部分破损严重的冷却壁安装小型冷却器,加装了30台加压水泵强化了部分冷却壁的冷却。

(4)稳定高炉操作,避免各项操作制度的大幅度调整,将[si]控制到0.47%以上,炉渣二元碱度控制在1.17左右,进风面积逐步减至0. 3039 m2,同时严防堵口冒泥、焖铁口等炉前事故。

(5)不定期添加钒钛矿,使用钒钛炮泥护炉等。

2.5 高炉喷煤实现稳定高效的目标

涟钢高炉煤比2015年为129.45kg/t(其中有6个月低于130kg/t) ,2016年为133. 12 kg/t(其中有2个月低于130 kg/t),2017年1-5月为126.11 kg/t(虽低于130kg/t,但波动明显减小),2017年6月一2018年2月为147.65 kg/t(各月均达到了140kg/t以上),至此,喷煤基本实现了稳定高效的目标。

主要措施:

(1)追求合理经济的煤比。涟钢高炉在炉况较好时,曾经追求过较高的煤比,如7号高炉2011年7、8月甚至达到了200 kg/t以上的煤比。但通过对实际生产作业数据的分析,得到了喷煤置换比y与喷煤比x的关系,即y=-3 x 10-5 x x2 + 0.0082x + 0.2432,并结合各种燃料的价格推导出了高炉最经济的喷煤比约为159 kg/t。为此,改变了盲目追求过高喷煤比的思路。

(2)追求高炉喷煤的稳定性。通过对涟钢高炉大量实际作业数据的深入分析,发现煤比对冷却壁的温度(特别是铜冷却壁以上各段冷却壁温度)及高炉炉内高温带的高度具有较大的影响。当煤比过低时,高温带位置上移较多;当喷煤比过高时,高温带位置可能过分下移。为此,努力改变历年来在负荷调节上,先调风温再调煤最后调焦的操作习惯,要以稳定喷煤比来达到稳定炉型炉况的目的。

(3)追求喷煤配比的稳定性。目前,涟钢高炉喷吹煤大体按高挥发分烟煤占比19% ,普通烟煤占比67%,无烟煤占比14%,要求做到配比基本稳定。

3 存在的问题

(1)高炉燃料消耗偏高。虽然涟钢高炉炉况得到较大改善,但高炉的燃料消耗并没有得到显著降低。2015年、2016年、2017年涟钢高炉燃料比分别为535.69kg/t 、545.65kg/t、551.11 kgt,即使炉况完全稳定顺行的2018年1-2月,燃料比还是达到了534.80kg/t,与炉况频繁波动的2015年相比,几乎没有改善。

(2)高炉煤气利用率偏低。虽然在高炉布料制度等方面做了许多尝试,但涟钢高炉的煤气利用率普遍不高,特别是6、8号高炉的煤气利用率长期偏低,经常仅有40%左右。2015年、2016年、2017年涟钢高炉煤气利用率分别为42.41%,、40.55%、40.45%

(3)高炉炉温控制欠佳。涟钢高炉在炉温控制方面做得不够好,[Si]高且波动大。2015年、2016年、2017年涟钢高炉[Si]分别为0.501%、0.478%、0.529%,硅稳定率分别为80.33%、80.50%、74.18%。

(4)高炉风温使用不足。涟钢高炉受制于炉况的波动及热风炉系统的相关问题,风温使用水平高。2015年、2016年、2017年涟钢高炉风温分别为1135.88℃、1146.94℃、1145.60 ℃。在炉况完全定顺行的2018年1-2月,风温基本回归正常水平达到了1174.48℃。

4 若干思考及改进方向

4.1 若干思考

(1)高炉稳定顺行的基础是什么?入们通常提及的一句话是“七分原料三分操作”。但涟钢的生产实践表明,高炉稳定顺行的基础更多地来自于“全流程的系统协同”。高炉稳定顺行显然是一个复杂的系统工程,必须从原料采购到物流运输,从配煤配矿到焦化、烧结球团、高炉,全流程地构建起“以高炉为中心”、各工序与各环节稳定有序、协调同步的机制;必须从分散管控、各自为政走向集中管控、统筹协同,从事后被动应对走向事前主动策划,从追求各自部门绩效走向追求公司整体绩效。涟钢组建专门的铁前技术办公室,无疑使涟钢高炉朝全流程的系统协同迈出了重要的一步。

(2)高炉原料改进方面。有以下两点:

第一,好的炉况并不一定需要最好的原料。涟钢这些年来实施高品位战略实现了炉况的逐步转顺,但千万不能把高品位当成未来炉况稳定顺行的必要条件。一方面高品位战略不一定可持续,另一方面国内同类型高炉也有以不太好的原料实现炉况稳定顺行的实践。

第二,涟钢高炉的原料仍大有改进的空间。高炉精料六字方针“高、熟、小、净、稳、匀”中涟钢充其量只做好了前三个字,后三个字还大有文章可做,特别在“稳”和“匀”上还急待改善。好的高炉炉况一定需要最稳的原料。

(3)高炉炉型维护方面。总结涟钢高炉炉型维护方面的经验与教训,以下几点值得重视:

一是要注意区分是炉墙结厚还是气流不足;

二是既要防止炉墙过分结厚,也要防止渣皮频繁脱落;

三是气流稳定是渣皮稳定的根基,切忌频繁大幅度地改变操作制度造成炉内气流的急剧变化。

(4)高炉装料制度方面。有以下几点特别值得

注意:

①装料制度的调整应多看少调,特别不宜频繁大幅度地变化。2015年涟钢7号高炉多次进行取消中心加焦的尝试,2016年间曾大幅加大边沿焦炭比例,从最终实际效果来看,均没有使炉况得到根性好转。

②不管炉况发生何种变化,也必须确保边沿环带矿焦比不能过多过频地偏离总矿焦比。从涟钢7号高炉多年来的整体变化来看,当最外1环的矿焦比偏离6.0、最外2环的矿焦比偏离7.0较大时,通常就会意味着炉况的稳定性变差。

③布矿角度不宜过分内移,布矿角差也不宜过小。比如涟钢7号高炉最外环布矿角度最初为47.2°内移最大时甚至到了40°以下,布矿角差最初为12.7°,最小时甚至较长时间处在7°以下。从整体调整效果来看,布矿角度的大幅内移及布矿角差的大幅缩小,并没有使高炉炉况得到改善。

4.2 改进方向

(1)以高炉稳定顺行为中心,系统协同,进一步抓好焦炭与烧结矿质量的稳定,同时强化高炉的标准化作业,减少因操作上的过大变化带来炉况的大幅波动。

(2)积极推进铁前大数据及高炉集中监控平台的开发与建设,对铁前分散信息系统的数据进行统一采集、挖掘及利用,提升铁前系统生产、技术与管理的整体数字化、科学化、智能化水平。

(3)抓好6号高炉的大修及开炉的相关工作,为高炉各项技术经济指标的后续改善创造良好条件。

(4)以改善高炉煤气利用为重点,积极探索与优化高炉的装料制度、送风制度等各项制度,使高好煤气利用状况实现较大提升,力争达到48%以上。

(5)强化对高炉炉温的控制,积极推行低硅治炼,力争将[Si]降至0.40%

(6)在条件许可的情况下,适当考虑高炉富氧。

(7)创造条件,如提高转炉煤气压力等手段,进一步提高风温,同时加强高炉使用风温的管理,争取使风温达到1 180℃以上。

5 参考文献

[1] 梁南山、关于涟钢7号高炉经济喷煤比的研究[J],中国钢业,2012(7): 31-34.

(责任编辑:zgltw)